Dépression et Prise de Poids : Antidépresseurs et Alimentation

Découvrez comment mieux gérer votre poids en cas de dépression : que manger, l’impact du traitement…

La rechute dépressive, ce retour redouté des symptômes après une période d’amélioration, est une réalité à laquelle il est possible d’être confronté·e.

Mais la rechute, bien que difficile, n’est pas une fatalité ni un échec.

Elle fait partie du processus de guérison pour de nombreuses personnes souffrant de dépression. En effet, le chemin vers la guérison n’est pas linéaire.

Et avec les bonnes stratégies et un soutien adéquat, il est possible non seulement de surmonter une rechute, mais aussi de réduire significativement le risque qu’elle se produise.

Une rechute correspond à la réapparition des symptômes dépressifs pendant la période de rémission, avant la guérison complète. Elle se distingue d’une récidive, qui survient après une guérison. On peut la voir comme un retour en arrière temporaire, qui fait partie du cheminement de nombreuses personnes vers la guérison.

Le risque est élevé : une personne sur deux rechute dans les deux ans suivant un premier épisode. Ce pourcentage grimpe à 70 % après un deuxième épisode, et à 90 % après un troisième. Ces chiffres rappellent surtout l’importance de la prévention et du suivi à long terme.

Certains éléments augmentent la probabilité d’une rechute : un début précoce de la dépression, un épisode initial sévère, l’anxiété associée, l’âge avancé, des dépendances, ou un arrêt prématuré du traitement. On doit aussi rester attentif aux pratiques qui peuvent fragiliser certaines personnes, comme une méditation mal adaptée ou une hypnose non encadrée.

On peut repérer une rechute à travers divers signes : changements d’humeur, troubles du sommeil ou de l’appétit, perte d’intérêt, fatigue, difficultés de concentration, isolement ou pensées négatives. Ces symptômes ne signifient pas toujours une rechute, mais s’ils persistent plus de deux semaines, il est essentiel de consulter.

Prévenir une rechute repose sur plusieurs leviers : préparer un « kit de rechute », maintenir son traitement médicamenteux selon la durée prescrite, assurer un suivi médical régulier et soigner son hygiène de vie. Le sommeil, l’alimentation, l’activité physique, la gestion du stress et le soutien social jouent tous un rôle protecteur important.

En cas de rechute, il est crucial d’agir vite : consulter son médecin pour ajuster le traitement, informer ses proches, activer ses stratégies de self-care et utiliser son kit de rechute. Parfois, un arrêt de travail ou une intensification de la psychothérapie est nécessaire pour mieux traverser cette période difficile.

Une rechute peut survenir malgré un traitement en cours, mais cela ne signifie pas l’échec. Il est essentiel de consulter rapidement un médecin pour ajuster le traitement (dose, type de médicament, ou approche thérapeutique). Cela permet de limiter la durée et l’intensité de la rechute.

Certaines personnes subissent des rechutes fréquentes, nécessitant une approche multidisciplinaire (psychiatre, psychologue, médecin). Des traitements plus intensifs comme la stimulation magnétique transcranienne (TMS) ou l’électroconvulsivothérapie (ECT) peuvent être envisagés dans ces cas.

En cas de rechute nécessitant un arrêt de travail, il est important de suivre les démarches administratives (arrêt de travail, informer l’employeur, droits aux indemnités). Un retour progressif au travail via un mi-temps thérapeutique peut être envisagé, sous la supervision du médecin.

Une rechute correspond à la réapparition des symptômes dépressifs pendant notre processus de guérison. Elle survient durant ce qu’on appelle la période de rémission.

La rémission est cette phase d‘amélioration progressive où nos symptômes s’atténuent petit à petit, en nombre et en intensité. Nous ne sommes pas encore complètement guéri·es, mais nous ressentons un retour vers notre état habituel.

La rémission ne signifie pas que chaque journée sera forcément meilleure que la précédente. Il est tout à fait normal de connaître des hauts et des bas, des variations d’humeur et d’énergie.

L’essentiel est d’observer, sur plusieurs semaines, une tendance générale à l’amélioration de notre bien-être.

Les statistiques de rechutes dépressives peuvent sembler inquiétantes, mais il est important de les connaître pour mieux se préparer :

Après un premier épisode dépressif : plus d’une personne sur deux vivra un second épisode

Après un deuxième épisode : le risque monte à 70%

Après un troisième épisode : le risque atteint 90%

Ces chiffres ne sont pas une fatalité, mais plutôt un rappel de l’importance de rester vigilant et de mettre en place des stratégies préventives.

Le questionnaire PHQ9 est utilisé pour le dépistage et la mesure de la gravité de la dépression chez les adolescent·es et les adultes.

Il n’existe pas de profil type en ce qui concerne les rechutes ou les récidives. Tout le monde peut être concerné.

Cependant, certains facteurs augmentent le risque :

Les personnes ayant vécu une première dépression à un jeune âge sont plus susceptibles de connaître des épisodes récurrents. Un début précoce de la dépression peut indiquer une prédisposition plus forte, ce qui rend la personne plus vulnérable aux rechutes.

Plus le premier épisode dépressif a été intense, plus il est probable que la personne soit à risque de connaître un autre épisode. La sévérité peut affecter la capacité du cerveau à se remettre entièrement, créant ainsi une fragilité sous-jacente qui peut entraîner une rechute.

Environ la moitié des personnes dépressives souffrent également de troubles anxieux. Cette combinaison augmente le risque de rechute, car l’anxiété fragilise et complique la réponse au traitement. L’anxiété chronique peut rendre la gestion du stress plus difficile et intensifier les symptômes dépressifs.

En vieillissant, le risque de développer des rechutes dépressives augmente. Les mécanismes biologiques, ainsi que les changements de vie liés à l’âge (retraite, perte d’autonomie, isolement), peuvent jouer un rôle dans cette vulnérabilité accrue.

Une dépendance à l’alcool ou à d’autres substances augmente considérablement le risque de rechute dépressive. Les substances peuvent non seulement aggraver les symptômes dépressifs mais également réduire l’efficacité des traitements. La dépendance entraîne souvent des comportements d’évitement qui compliquent la prise en charge de la dépression.

De nombreuses personnes cessent leur traitement antidépresseur dès qu’elles se sentent mieux, ce qui peut conduire à une rechute.

En effet, quatre malades sur dix ne respectent pas la stratégie thérapeutique décidée avec leur praticien et arrêtent les médicaments après moins de trois mois de traitement, sans en parler avec leur médecin.

Le traitement doit être poursuivi pendant plusieurs mois après la disparition des symptômes pour consolider les effets. Un arrêt brusque peut provoquer une résurgence des symptômes, raison pour laquelle il est essentiel de réduire le traitement progressivement et sous la supervision d’un professionnel.

Certaines approches, bien qu’elles puissent être bénéfiques pour certaines personnes, peuvent avoir un impact négatif sur d’autres en termes de risque de rechute :

Il est crucial de discuter de ces approches avec un professionnel de santé avant de les intégrer à sa stratégie de gestion de la dépression.

Quelques précautions peuvent vous aider à prévenir d’une rechute dépressive.

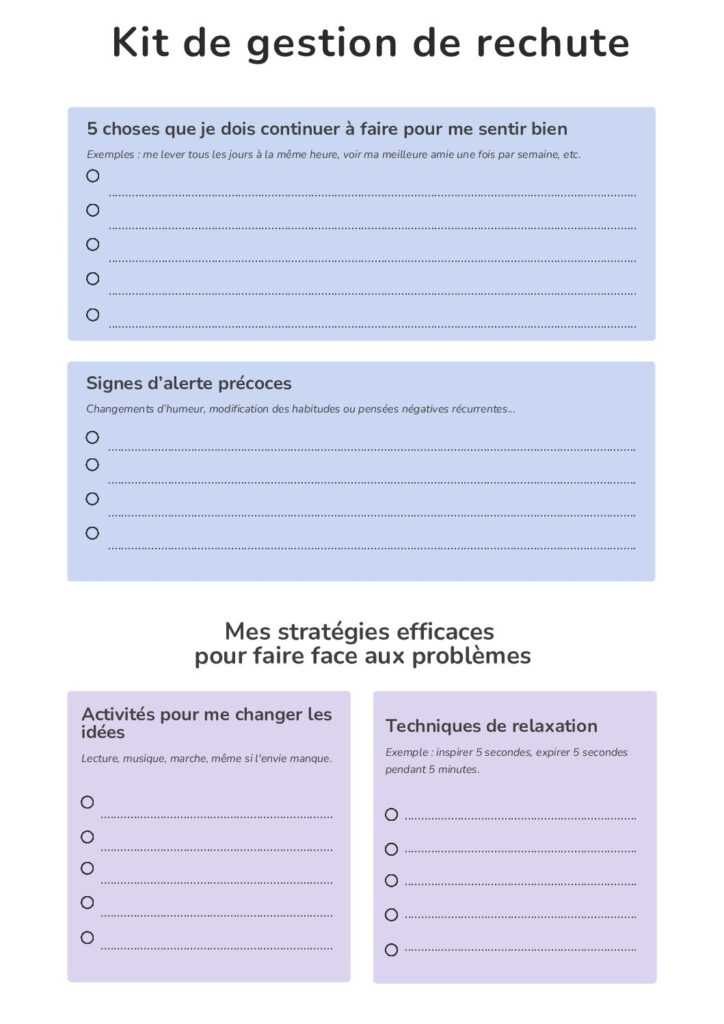

La préparation est essentielle dans la gestion d’une potentielle rechute. Un « kit de rechute » est un outil précieux qui peut vous aider à réagir efficacement dès les premiers signes.

Ce kit doit être préparé pendant une période de stabilité et contenir :

Il est essentiel de continuer à prendre les médicaments antidépresseurs selon les recommandations du médecin, même après la disparition des symptômes.

Cette phase de « maintien » peut durer de plusieurs mois à plusieurs années, selon l’historique de la maladie et les facteurs de risque individuels.

L’arrêt prématuré du traitement est l’une des principales causes de rechute.

Un suivi médical et psychothérapeutique régulier est essentiel pour prévenir les rechutes dépressives. Les rendez-vous médicaux permettent d’évaluer l’efficacité du traitement, d’ajuster les médicaments si nécessaire et de surveiller l’évolution de la santé mentale et physique.

La psychothérapie, notamment la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), aide à explorer ses émotions, développer des stratégies d’adaptation, et identifier les signes précoces de rechute, comme des troubles du sommeil ou une perte d’intérêt.

Un point clé est de continuer à surveiller ses pensées automatiques négatives, qui peuvent réapparaître sans que l’on s’en rende compte. En les reconnaissant et en les restructurant, on réduit le risque de rechute.

Il faut garder en tête que les pensées automatiques font partie de la vie normale.

Adopter une bonne hygiène de vie est essentiel pour prévenir les rechutes dépressives. Les principaux aspects à considérer sont :

En intégrant ces stratégies de prévention des rechutes dans la vie quotidienne, il est possible de réduire significativement le risque de récurrence de la dépression et de maintenir une stabilité émotionnelle à long terme.

Cependant, il est important de se rappeler que chaque individu est unique et que les stratégies les plus efficaces peuvent varier d’une personne à l’autre. Il peut être utile de travailler avec un·e professionnel·le de santé mentale pour développer un plan de prévention des rechutes personnalisé.

Reconnaître les signes précoces d’une rechute de dépression est essentiel pour intervenir rapidement et potentiellement prévenir un épisode dépressif complet.

Voici quelques symptômes à surveiller :

Il est important de noter que ces symptômes peuvent varier d’une personne à l’autre et que leur présence ne signifie pas nécessairement une rechute.

Cependant, si on remarque plusieurs de ces signes persistant pendant plus de deux semaines, il est recommandé de consulter un·e professionnel·le de santé.

Il existe plusieurs étapes à mettre en place en cas de suspicion de rechute dépressive :

La rapidité d’action est cruciale dans la gestion d’une rechute dépressive. Plus tôt vous intervenez, plus vous avez de chances de limiter la sévérité et la durée de l’épisode. Voici les actions à entreprendre dès que vous suspectez une rechute :

Les antidépresseurs jouent un rôle crucial dans la prévention et la gestion des rechutes dépressives. Leur utilisation doit être encadrée par un·e professionnel·le de santé.

Il est essentiel de ne jamais arrêter ou modifier son traitement antidépresseur sans l’avis et le suivi d’un médecin, même en cas d’amélioration significative.

En cas de signes précurseurs de rechute, il est important de discuter avec votre médecin de l’éventualité d’ajuster le dosage ou de changer de molécule.

Il faut comprendre que le traitement antidépresseur à long terme, parfois sur plusieurs années, peut être nécessaire pour prévenir efficacement les rechutes, particulièrement après des épisodes dépressifs multiples ou sévères.

Les améliorations peuvent être progressives et il peut y avoir des hauts et des bas pendant le traitement. La persévérance est donc cruciale pour atteindre et maintenir une rémission durable.

Il est crucial d’être attentif aux effets secondaires potentiels et de les signaler à votre médecin.

Enfin, pour maximiser son efficacité, il est recommandé d’associer systématiquement le traitement médicamenteux à un suivi psychothérapeutique.

La psychothérapie est un pilier essentiel dans la prévention et la gestion des rechutes dépressives.

En cas de signes avant-coureurs ou de rechute avérée, il est souvent bénéfique d’intensifier le suivi psychothérapeutique.

Cela peut impliquer d’augmenter la fréquence des séances, passant par exemple d’un rythme mensuel à hebdomadaire.

Il est important de travailler spécifiquement avec votre thérapeute sur l’identification et la gestion des facteurs déclencheurs de la rechute.

Apprendre et pratiquer de nouvelles techniques de coping adaptées à votre situation actuelle fait partie intégrante de ce processus.

Il est également bénéfique d’explorer en profondeur les schémas de pensée et les comportements qui peuvent contribuer à la rechute.

Si nécessaire, l’intégration d’approches thérapeutiques complémentaires, comme la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), peut être envisagée.

Dans certaines situations, un arrêt maladie (ou un temps partiel thérapeutique) peut s’avérer nécessaire pour se concentrer pleinement sur son rétablissement et éviter une aggravation de l’état dépressif.

Il est important de discuter ouvertement de cette option avec votre médecin traitant ou votre psychiatre.

Cette période peut être utilisée pour mettre en place des stratégies de rétablissement intensives, telles qu’un suivi médical rapproché, des séances de psychothérapie plus fréquentes, et la pratique quotidienne d’activités bénéfiques pour votre santé mentale.

Enfin, cet arrêt peut être l’occasion de réévaluer vos priorités de vie et d’envisager d’éventuels changements bénéfiques à long terme pour votre santé mentale.

La rechute fait partie du processus de guérison pour beaucoup de personnes dépressives.

L’important est de la repérer tôt et d’agir rapidement avec les bons outils et le bon soutien.

La préparation est essentielle : avoir un kit de rechute prêt, maintenir son traitement et son suivi médical, et prendre soin de son hygiène de vie peuvent aider à prévenir ou mieux gérer une rechute.

N’oubliez pas : une intervention précoce permet souvent de limiter la sévérité et la durée de l’épisode. 🌱

Découvrez comment mieux gérer votre poids en cas de dépression : que manger, l’impact du traitement…

Un guide simple et complet pour reconnaître les signes de guérison d’une dépression et leur importance.

Découvrez tous vos droits pour un arrêt maladie pour dépression : comment l’obtenir, durée, rémunération.

Apprenez à reconnaître et gérer les rechutes dépressives avec ces stratégies.

Découvrez la procédure, vos droits et les indemnités en cas d’inaptitude au travail pour dépression.

Un guide simple qui répond à toutes vos questions : qui consulter, comment s’y prendre, combien ça coûte

Ressources

En cas d’urgence

Feel n’est pas un dispositif médical, et ne peut remplacer une consultation auprès d’un·e professionnel·le de santé.

Si vous avez des pensées suicidaires, appelez vite le 31 14.

Complétez ce court test pour savoir où vous en êtes.

Le questionnaire PHQ9 est utilisé pour le dépistage et la mesure de la gravité de la dépression chez les adolescent·es et les adultes.

Découvrez des exercices pratiques pour mieux gérer vos émotions et à retrouver confiance en vous.

Abonnez-vous à la newsletter et obtenez gratuitement le guide : “7 jours pour sortir la tête de l’eau”.